Da un po’ di giorni ho in mente alcune fotografie scattate tra Ottocento e Novecento in cui artisti o fotografi assai noti posavano mascherati, per ritratti o autoritratti.

Il più simpatico e famoso è Henri de Toulouse Lautrec, che, nel 1892, in veste di imperatore giapponese, Pierrot e femme fatale con tanto di boa di struzzo, sfilò davanti all’obiettivo del suo amico Maurice Guibert.

Lo stesso anno – e presumo nella stessa sessione – l’eclettico Henri fu pure protagonista di un ritratto nel doppio ruolo di modello e pittore.

Non una novità: vent’anni prima, nel 1871, per la precisione, Oscar Gustav Rejlander, moralista per indole e quindi decisamente meno sarcastico di Toulouse Lautrec, costruì un analogo autoritratto intitolato L’artista Rejlander presenta il volontario Rejlander, in cui compare sia nelle vesti di fotografo che nelle vesti di soldato.

Il desiderio di ricorrere quantomeno alla finzione, se non al mascheramento, era tanto comune fra i pionieri da permetterci di individuarne il capostipite, ovvero Hippolyte Bayard, con il suo Autoportrait en noyé [Autoritratto da annegato], realizzato nel 1840, data che segue di un solo anno la presentazione al mondo della dagherrotipia.

Rimestando tra le immagini del nostro Paese, nel 1887, lo scrittore Luigi Capuana, alle cui velleità di fotografo Leonardo Sciascia dedicò alcune pagine brillanti, inviò agli amici un autoritratto nel quale si fingeva morto. Scrive Sciascia nella prefazione al volume di Andrea Nemiz Capuana, Verga De Roberto – Fotografi (Edikronos, 1982): «Per Luigi Capuana e Giovanni Verga, che nascono negli stessi anni in cui nasce la fotografia, la camera oscura credo contenesse meno misteri e meno provocazioni che per Roland Barthes circa centovent’anni dopo (…) Per loro era principalmente un “diletto” e nemmeno è da credere che con piena consapevolezza l’assumessero nel credo verista: se l’oggettività, l’impersonalità che perseguivano nell’arte loro l’avessero conferita all’arte fotografica, ciò sarebbe valso non a rafforzare la fede loro ma propriamente a ricredersi».

Sempre sul finire dell’Ottocento e sempre sulla scia di un gusto filo-necrofilo, privato però dell’ironia graffiante di Bayard o ingenua di Capuana, troviamo Fred Holland Day, intento a riprendersi nientemeno che nei panni di Gesù crocefisso, nella conosciutissima serie Le sette ultime parole di Cristo (1898).

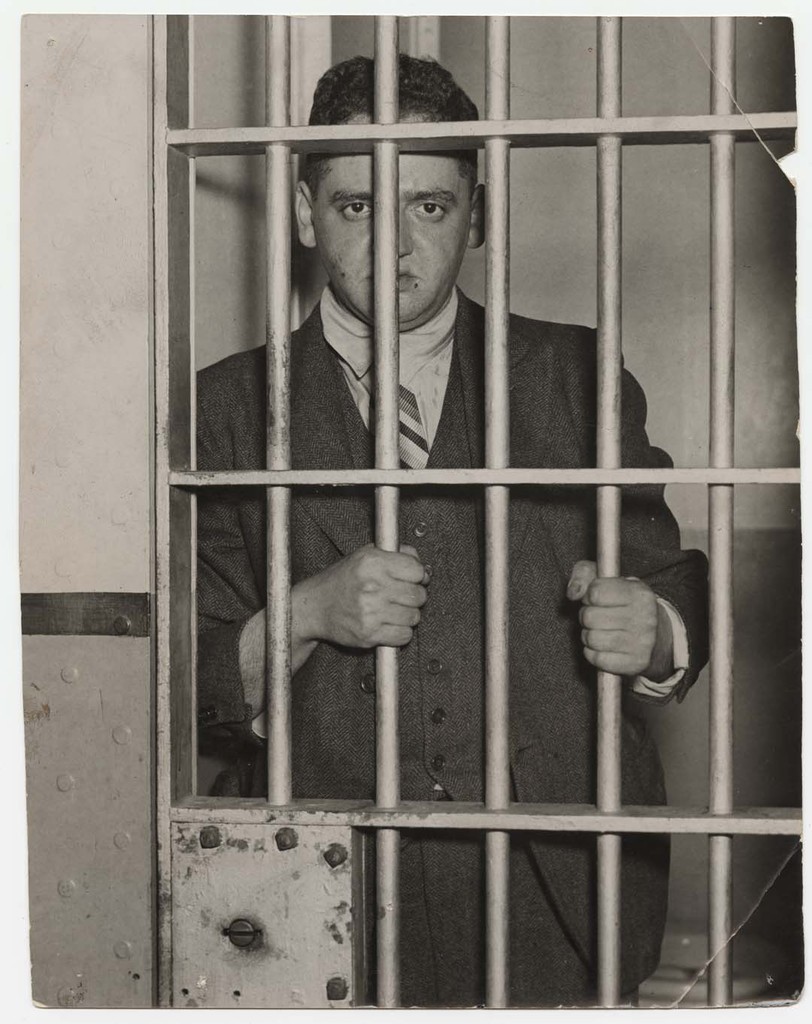

Non meno fruttuosi furono gli anni Venti e Trenta del Novecento, dove solo per portare un paio di esempi, scorgiamo Marcel Duchamp nei panni del suo alter ego femminile Rrose Sélavy o ritroviamo Wegee fotografato dietro le sbarre mentre interpreta la parte di uno dei suoi delinquenti (1937).

Dal secondo dopoguerra in poi le cose cambiarono, i fotografi e gli artisti che ricorsero al travestimento o alla messa in scena persero la freschezza dei loro predecessori. Non rinunciarono certo all’autoironia, basti pensare a Urs Lüthi, ma indubbiamente a quell’innocenza che in origine li faceva approcciare spensieratamente alla fotografia.

La fotografia, per usare le acute parole di Jean – Claude Lemagny, ormai diventata “insicura di sé”, aveva indissolubilmente annodato il travestimento a un pensiero strutturato che sfociava nel concettuale, facendolo culminare, magistralmente, con gli Film Still di Cindy Sherman.

Insomma, con il passare del tempo la questione si è fatta seria, ma forse ci siamo dimenticati che anche il gioco, serio, lo è.

A ciò si aggiunga che, con l’avvento e il radicamento della tanto discussa street photography, ma già con il reportage sociale (di fatto la stessa pratica chiamata chissà perché con due nomi diversi) tanti fotografi hanno scelto non di indossare ma di catturare i costumi fra il costume, sottraendosi definitivamente all’obiettivo.

Quindi, a noi, cosa rimane? Nei cassetti, qualche immagine dei carnevali in cui, bambini, impersonavamo Zorro o Biancaneve.

Possibile che in epoca di selfie ci si prenda tanto sul serio da non aver più voglia di sognare un’identità fantastica?

Io ho ceduto alla tentazione e su richiesta della mia amica e brava fotografa Ottavia Castellina, per il suo lavoro Dreams-cabinets, mi sono trasformata in un’esploratrice degli anni trenta.

Ho “interrogato” e “attraversato” quello specchio magico che è la fotografia e – sono sincera – in abiti rigorosamente vintage, mi sono sentita a mio agio.

Del resto, un’inquadratura è in qualche modo una scena, dal greco skēné, tenda, fondale, palcoscenico e il teatro è pratica ancestrale e universale. Ho recitato e scherzato, in breve: mi sono divertita.

Vi invito a fare lo stesso. Non è mai troppo tardi per esprimere quel talento che, come cantava Jaques Brel, ci autorizza a diventar «vecchi senza essere adulti».