Nella mia cittadina arrivano piccoli circhi, baracconi tanto cari a Federico Fellini, cenciosi, decadenti, con molta polvere e poche stelle.

Normalmente si installano in un piazzale di fronte a casa mia. Se ne sente subito l’odore, inconfondibile e greve.

In quei giorni, m’invade un senso di pena profonda. Così, non riesco neppure ad affacciarmi alla finestra per guardare gli stretti recinti degli animali tristi o gli indiani con le livree rosse e troppo larghe che accolgono gli spettatori, mal celando la loro magrezza dietro ai denti bianchi.

Al piccolo circo, sottraggo pure l’udito e non solo la vista, perché davvero mi commuovono, d’una commozione lacerante, sia le musiche delle finte orchestrine, sia la voce da “Settimana Incom” con cui il presentatore commenta i numeri di trapezisti, clown e scimpanzé ballerini.

Ma resta l’odore: anche quando i carrozzoni se ne vanno. E quell’odore porta lontano il mio naso “urbano”, evocando suggestioni tigrate e misteriose, che sostituiscono la tristezza con un esotismo da romanzo salgariano.

Per me, certa fotografia (certa, non tutta, s’intende), funziona unicamente se reca con sé l’odore del circo, se me lo restituisce.

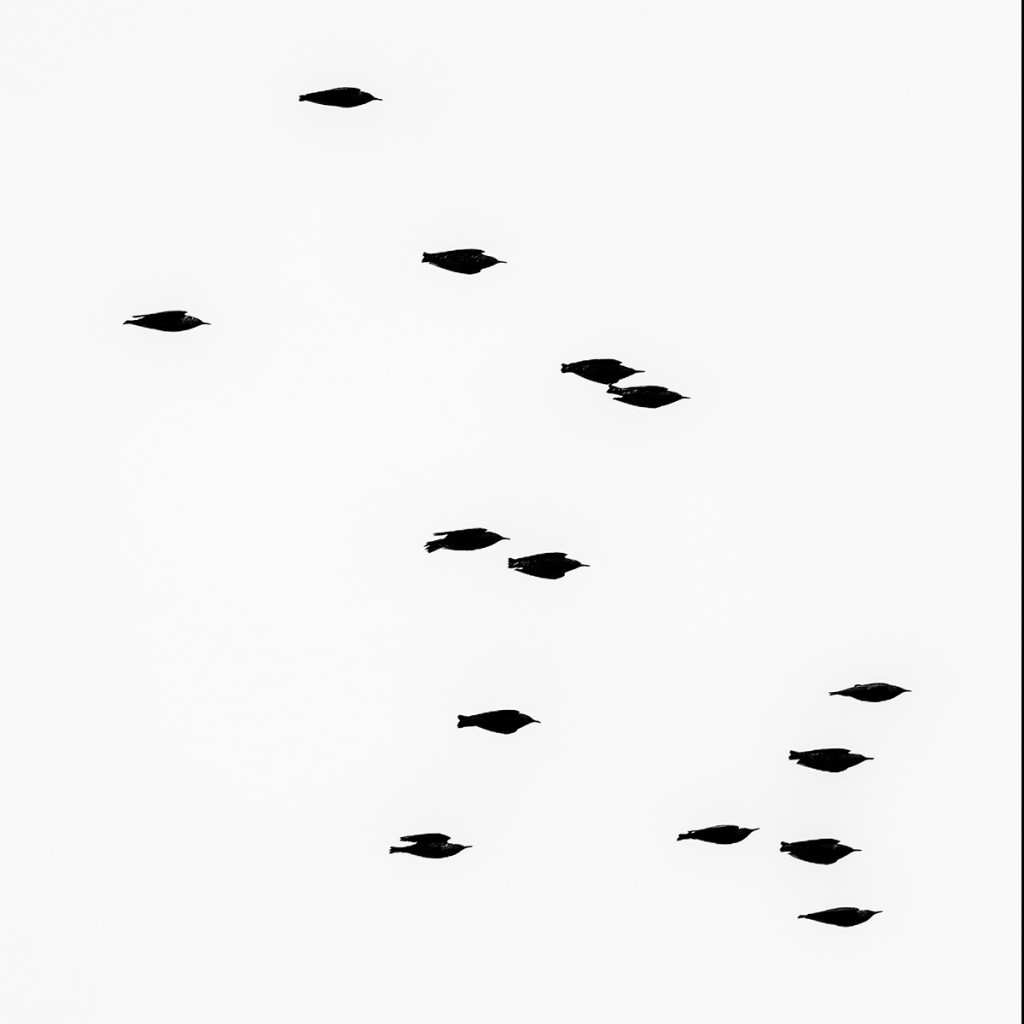

Funziona se la si deve non tanto osservare o raccontare, ma annusare. Funziona se è indizio minimo di qualcosa che è accaduto, se nega lo sguardo all’azione eclatante per evocarla in maniera differente, avventurandosi su piste poco battute.

È la fotografia del giorno dopo, dell’attimo perduto, di chi arriva in ritardo e perde la coincidenza, ma non per questo arresta il viaggio. È la fotografia di chi ha fiuto nel trattare lo struggimento, il dolore o – sul piano opposto – la leggerezza e la felicità con un istinto che è più dell’animale che dell’uomo/fotografo eccessivamente “alfabetizzato”. Di chi sa leggere i segni e sa lasciar segni indefiniti di sé.

Di chi, insomma, produce con la fotocamera scatti ferini e – deliberatamente – decide se far perdere o ritrovare le proprie tracce allo spettatore.