Sono passati molti mesi, quasi dodici, dall’ultimo articolo pubblicato sul mio blog.

Diversi lavori di curatela mi hanno tenuta lontana da questo spazio, assorbendo tempo e scrittura.

Per quanto mi riguarda, scrivere per altri non è differente dallo scrivere per sé – il corsivo è d’obbligo: trattandosi di un blog non è certo solo per sé che si scrive – ed è quindi da ciò che ho “prodotto” per una delle esposizioni da me curate che desidero ripartire.

Senza aggiungere altro, vi ripropongo, nella sua interezza, il testo che ha corredato La mia famiglia di Efrem Raimondi, mostra (con catalogo) allestita allo spazio BDC28 di Parma dal 9 al 25 novembre 2018, in occasione del Colorno Photo Life festival.

LA SUA FAMIGLIA

Mio fratello è figlio unico […]

perché è convinto che anche chi non legge Freud

può vivere cent’anni.

Rino Gaetano

D’impatto, senza giri di parole: La mia famiglia è un azzardo. Lo è tanto per Efrem Raimondi, che ha deciso di farne una mostra e un catalogo, quanto per me che l’ho curata e ne scrivo.

La ragione che giustifica un incipit così perentorio è piuttosto evidente: La mia famiglia non trova collocazione nel panorama fotografico attuale. Non è frutto di un censimento parentale condotto seguendo i criteri della fotografia documentaria o concettuale e neppure il canovaccio visivo di un tormentato racconto intimista.

In buona sostanza, non è contemporanea. È moderna. Di una modernità rapportabile al periodo in cui l’artista, pittore o fotografo che fosse, equiparava l’autoritratto o il ritratto familiare al resto della sua produzione e lo affrontava non per celebrare la propria esistenza all’interno di una vicenda genealogica, ma per verificare la propria esperienza in seno a un determinato linguaggio espressivo.

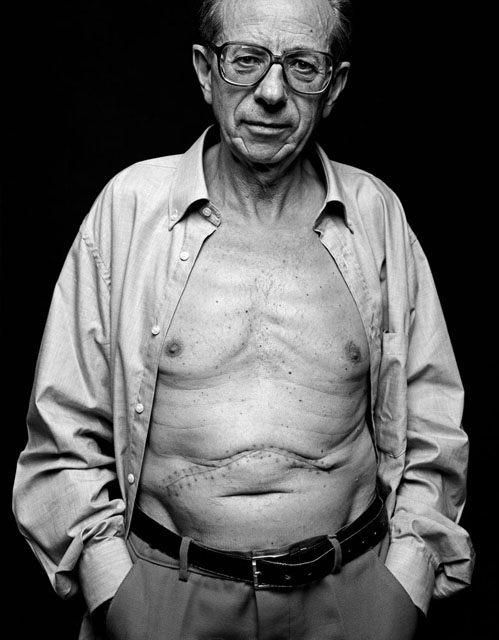

Mosso dalla stessa urgenza, Efrem Raimondi ha recuperato le immagini scattate negli anni a se stesso e ai suoi affetti più cari, le ha organizzate in un corpus compiuto e, dopo averle trasferite e contemplate su un registro squisitamente fotografico, è tornato a domandarsi e a domandare se, al di là dei soggetti e del conseguente coinvolgimento sentimentale, «la fotografia ritenga di poter essere effettivamente la fotografia» (Paolo Fossati, 1998).

Al netto di qualsiasi dazio imposto dalla contemporaneità e di qualsivoglia peloso (pre)giudizio ispirato alla sacralità della famiglia, per comprendere appieno la mostra, dovremo quindi accettare che l’autore abbia: rifiutato ogni forma di progettualità; sostituito l’idea di serie o sequenza con quella di raccolta eterogenea; visto, laddove altri vedrebbero un ricordo da preservare, un’opera da esporre al pubblico e immettere sul mercato.

Sull’ultimo punto in elenco, a mio avviso cruciale, conviene soffermarsi: non solo queste fotografie hanno un prezzo, ma parte di esse sono già state acquistate e inglobate in una collezione.

Tuttavia, ed è qui che si va a sciogliere un resistente nodo culturale, alla vendita materiale non corrisponde alcuna svendita morale.

Il nostro potere d’acquisto e – mi ci metto in mezzo – la nostra capacità analitica hanno effetto e si esauriscono, infatti, nel mero spazio di rappresentazione, ossia entro e non oltre il perimetro di ciascuna fotografia. È Raimondi in prima persona a ricordarcelo, a partire dal titolo, con l’utilizzo di un aggettivo possessivo che non lascia margine alla trattativa: la famiglia è sua. Ne ha inquadrato i componenti – umani, gatti e una pianta d’appartamento – premurandosi però di blindare “fuori campo” le motivazioni profonde e ineffabili che, di volta in volta, lo hanno portato ad aprire l’otturatore.

Fatta eccezione per l’unica fotografia non in commercio posta, al pari di una citazione in esergo, in apertura di mostra (Efrem bambino, il padre che lo aiuta a reggere una fotocamera) e per l’autoritratto sistemato specularmente in chiusura di percorso espositivo (Efrem fotografo ormai adulto, la sua compagna che legge), nessun’altra opera contiene e mette in relazione elementi dal potenziale evocativo o narrativo.

La mia famiglia procede per immagini iconiche, autosufficienti e perciò esclusive.

Non svela, esiste.

Il resto, per noi, è storia ignota.