Vilma, che ormai non c’è più, non volle per pudore che scrivessi il suo nome per esteso: oggi glielo restituisco, mantenendo segreto il cognome e il paese dove lavorava, per non tradire troppo le sue volontà.

L’incontro con lei fu toccante e denso, forse anche perché avvenuto sul finire di un’epoca. Per me, resta ancora una valida lezione sulla fotografia (analogica) e sul difficile ruolo delle donne in un settore dominato dagli uomini.

Intervista a V. M., ritoccatrice

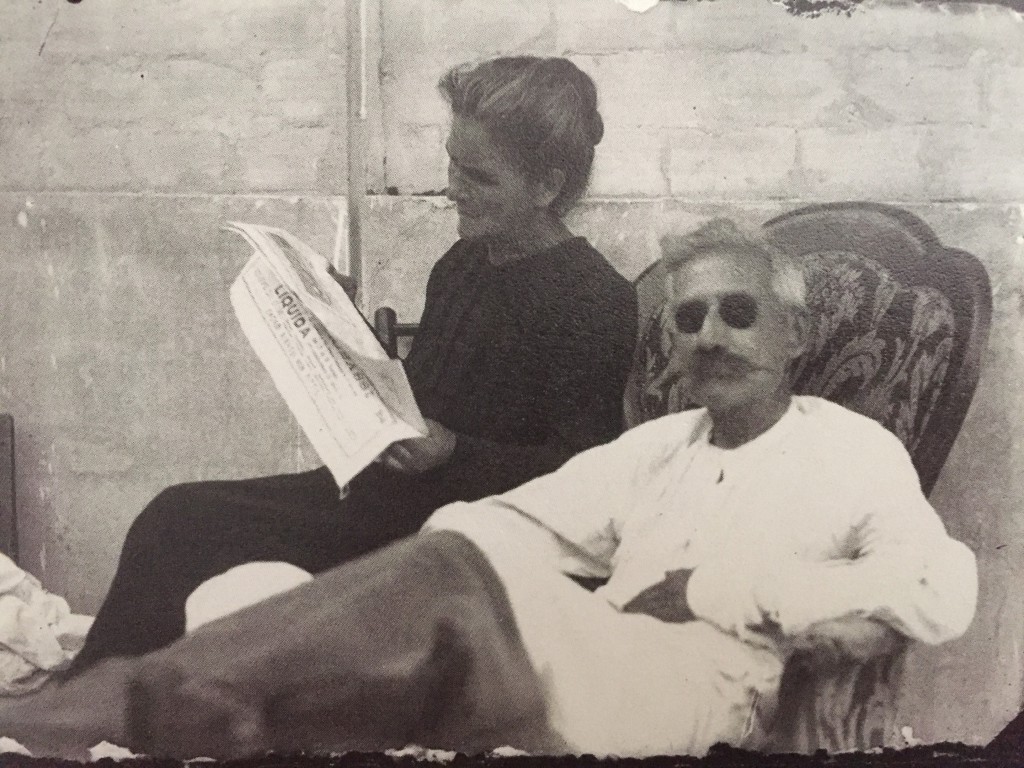

V. M. ha 72 anni e dal 1942 lavora come ritoccatrice in un vecchio negozio di foto-ottica, attivo dal 1927 in un paese del Vercellese. Risponde alle domande seduta dietro al suo vecchio tavolo di lavoro, sistemato nel retrobottega e “invaso” da fotografie, carta e scatole contenenti le 54.008 fototessere scattate fino al 1993, anno in cui fu smantellata la sala di posa. Appesi a un cordoncino, lungo le pareti, ci sono gli abiti che lei cuce, nei frequenti momenti di inattività, per sé o per le nipoti del titolare, un anziano maestro elementare succeduto nel 1946 allo zio fotografo, primo proprietario dello studio.

«Ho iniziato a lavorare qui quando c’era ancora la guerra. Io non volevo fare questo mestiere: allora i negozi di fotografia erano frequentati solo da uomini e io mi vergognavo. Poi però mi sono lasciata convincere».

Che cosa avrebbe voluto fare?

«La sarta. Prima di venire qui facevo l’apprendista da una sarta, ma dopo un po’ di tempo ho scoperto che fare la ritoccatrice mi piaceva di più e sono rimasta in negozio. Se dovessi tornare indietro, lo rifarei. Mi piace ogni aspetto del mio lavoro. Quando un lavoro riesce bene, dà soddisfazione e lo si continua a fare, anche se all’inizio non si è entusiasti».

Di cosa si è occupata in tanti anni di mestiere?

«Di sviluppo, stampa e ritocco. Sviluppavo le fotografie scattate in studio e in esterno dallo zio del maestro, poi facevo gli ingrandimenti, il ritocco e la coloritura. E “sviluppavo il dilettante”… ».

…ovvero?

«Sviluppavo i rullini dei fotoamatori».

Chi le ha insegnato?

«Lo zio dell’attuale proprietario, che morì tre anni dopo il mio arrivo, nel ’45. Come prima cosa mi fece vedere come si svolgeva il lavoro in camera oscura, poi, poco per volta, m’insegnò le tecniche del ritocco. L’apprendistato era così: si imparava un mestiere accanto a chi lo sapeva già fare.

E non si veniva pagati subito. Per il primo anno mi accontentai di una piccola mancia domenicale; dopo quel periodo, però, avevo imparato a mandare avanti uno studio fotografico».

Quindi scattava anche…

«Solo le fototessere. Dei ritratti, dei mezzi busti e delle fotografie con il fondale se ne occupava il proprietario, che era un bravo fotografo. C’erano anche i servizi esterni, ma io non li ho mai fatti, perché mi vergognavo. Non mi piaceva stare in mezzo alla gente con una macchina fotografica in mano: mi guardavano tutti, anche perché non era un mestiere da donna. Preferivo stare in negozio e, soprattutto, ritoccare».

Che tipo di fotografie erano sottoposte al ritocco e perché?

«Tutte: dalle tessere alle foto a figura intera realizzate in studio o in esterni.

Una volta ci si faceva fotografare poche volte nella vita e le fotografie dovevano essere belle, senza difetti. Oggi ognuno ha la macchina fotografica e usa rullini su rullini: ci sono tante fotografie fra cui scegliere la migliore.

Quando ho iniziato questo lavoro, invece, le persone, per avere una fotografia, dovevano recarsi in uno studio e lo facevano in media tre o quattro volte nella vita. I genitori portavano i figli in fasce per fare la prima fotografia, poi tornavano in occasione della prima comunione. Verso i diciotto anni era necessaria una fototessera; quasi tutti, inoltre, si facevano fotografare dopo il fidanzamento e nel giorno delle nozze. Erano foto importanti e il ritocco era necessario, perché i negativi e le stampe uscivano puntinati di bianco».

Come si eseguiva il ritocco?

«Per prima cosa intervenivo sul negativo, coprendo le macchie bianche con una matita che aveva una mina speciale e poi passavo al positivo, utilizzandone un’altra. Avere buone matite è fondamentale per la riuscita del ritocco: le “Hardmuth” sono sempre state le migliori. Per i negativi si sceglievano mine che andavano dalla 1 alla 4B e anche oltre, mentre per i positivi si andava dalla 0 alla 8. Le mine più dure avevano un tratto deciso ma meno persistente, quelle più morbide lasciavano un segno più duraturo. Penso che esistano ancora oggi: io, per i pochi ritocchi che faccio adesso, adopero quelle comperate vent’anni fa».

Che materiali usava, oltre alle matite?

«I raschietti e una serie di colori ad acqua numerati per colorare le stampe in bianco e nero. I raschietti sono dei piccoli coltellini, che noi abbiamo sempre confezionato artigianalmente con le lamette da barbiere e che servono per sbiancare le parti troppo grigie sulla stampa. Nel ritratto, per esempio, erano utili per rendere i denti più bianchi o i colletti più puliti».

E i colori…

«All’inizio si compravano in polvere e si dovevano mischiare con l’acqua in un piattino. Ho ancora i botticini nel cassetto…[lo apre N.d.A] eccoli qui! I primi che ho usato erano italiani: i “Carlo Piazza”; poi sono passata ai “Pelikan”. Adesso, invece, mi servo di libretti molto comodi, composti da dei cartoncini su cui hanno steso uno strato di colore. Io non devo fare altro che scegliere i colori che voglio utilizzare, inumidire il pennello, passarlo sui cartoncini, mischiare i colori in un piattino e poi passare alla coloritura della fotografia. Dopo che i colori sono asciugati bene, controllo se vi sono ancora delle macchie bianche e ritocco con la matita per positivo. Il colore va sempre usato prima della matita perché, essendo ad acqua, farebbe svanire i segni delle mine».

Sul libretto vengono anche indicate quali combinazioni di colori usare per ottenere, ad esempio un incarnato?

«Macché! Si deve andare a occhio: bisogna imparare a regolarsi con l’esperienza e un po’ di gusto».

[I colori che usa V. M. sono i “Nicholson’s Peerles Transparent Water Color”, prodotti negli Stati Uniti dal 1902. In realtà, dietro ogni cartoncino colorato, è specificato il nome del colore, l’utilizzo più appropriato e i risultati che si ottengono con altre combinazioni di colori, ma V. M., com’è intuibile, non conosce l’inglese. N.d.A]

Perché i clienti volevano le fotografie colorate?

«Perché sembravano più vive, più belle e più reali. Anch’io le preferisco e poi mi piace molto colorare, mi riesce bene».

Quali sono stati gli anni in cui ha lavorato di più?

«Si lavorava tanto negli anni cinquanta e sessanta. Prima non c’era molto da fare perché tutti erano in guerra e poi sono subentrate le pellicole a colori che hanno fatto la fortuna dei grandi laboratori di città».

Nel periodo di maggior impegno i suoi clienti erano più uomini o donne?

«Non saprei, non mi sembra che ci fosse una gran differenza. Qui venivano un po’ tutti, soprattutto per le fototessere».

Quante persone, oggi, si rivolgono ancora a lei?

«Pochi, quasi nessuno. Solo due anni fa abbiamo avuto un bel po’ di lavoro: ci siamo occupati delle riproduzioni di fotografie in bianco e nero, che sono state pubblicate su un libro dedicato alle vecchie immagini di questa cittadina e ai personaggi di un tempo. Le richieste più frequenti, comunque, riguardano sempre ristampe di qualche vecchio negativo. Noi in negozio ne abbiamo quasi centomila, su lastra o su pellicola, che riguardano la storia e gli abitanti del paese. Sono tutti numerati e riportati su un grande registro. Da noi sono passati in tanti a farsi fotografare: così, oggi, se un cliente vuole una fotografia di una persona anziana, magari morta da poco, noi consultiamo il registro e ripeschiamo il negativo del ritratto, poi io lo stampo ed eseguo il ritocco. Ma capita raramente.

Fino agli anni sessanta. inoltre, c’erano i fotoamatori che mi portavano i rullini da sviluppare. Adesso, però, pochi dilettanti usano ancora il bianco e nero: sono tutti più esigenti, mandano i negativi delle pellicole a colori ai laboratori e quando vedono le stampe non sono mai contenti. Una volta, quando il lavoro era ancora tutto artigianale, si accontentavano più facilmente e comprendevano la difficoltà del nostro lavoro: molte volte, dopo che avevano visto un restauro riuscito bene, mi facevano anche i complimenti».

Ha mai avuto contatti con l’ambiente fotografico, al di fuori del paese o del negozio?

«No. Il mio mondo era ed è il negozio. Qui ho imparato e qui sono rimasta».

Ha insegnato a qualcuno questo mestiere?

«Un po’ di anni fa vennero due ragazze per imparare, ma si stancarono subito. Anzi, rimasero deluse: volevano essere pagate subito, ma questo è un lavoro lungo da apprendere. Non le ho più riviste».

Con l’avvento delle nuove tecniche fotografiche di sviluppo e stampa che ruolo ha, oggi, una professione come la sua?

«Nessuno: oggi non serve più a nulla, non ha più senso, come quasi tutti i lavori di artigianato che richiedono una buona manualità. La tecnica ha sostituito i ritoccatori e nessuno si interessa più a questo mestiere. Se un giorno però ci fosse un’esplosione atomica che spazzasse via tutti i macchinari, nessuno sarebbe in grado di fare il ritoccatore. Così si dovrebbe ricominciare tutto da capo».